貢献の本質と幸福のかたち

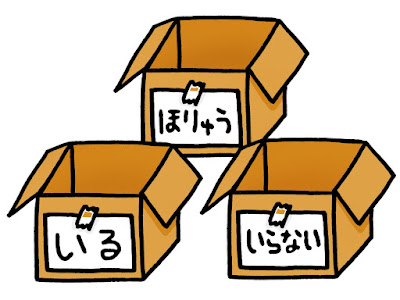

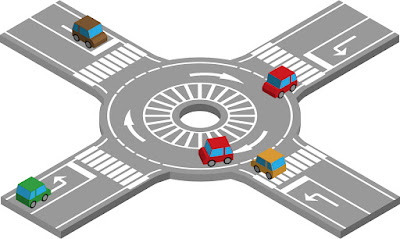

他人に貢献することは、ぱっと見、とでも素晴らしい行いのように思える。 また、見返りを求めずに貢献することで幸せを感じるとも言われている。 確かに、良好な人間関係には貢献が重要な役割を果たしているかもしれない。 しかし、自分の経験上、必ずしもそれが幸福に結びつくとは限らないと感じることもある。 なにより大切なのは、まず自分にしっかりと向き合い、自分自身に満足することだと思う。 そうして心が満たされたとき、自然と他人にも貢献したいと思えるようになると思う。 そのとき初めて、純粋に見返りを求めない行為が生まれるのだと思う。 ただし、貢献する際には、相手に迷惑をかけないよう気を配ることも大切である。 善意がかえって余計なお節介と取られることもあるからである。 貢献しても幸福を得られない理由 過去の経験から、たとえ見返りを求めずに貢献したとしても、相手の態度や行動が期待とは違うと「あの時に貢献したのに」と感じることがある。 貢献が無私の行為であっても、後になって自分の感情が揺さぶられるのは避けがたいものだが……。 貢献で幸福感を得られる人は、物事を割り切れるタイプだと思う。 自分はまだそこまで割り切れないと感じている。 貢献に適した相手とは 理想的には、自分にとってプラスとなる相手に貢献することが望ましい。 そうした相手からも同じような貢献が返ってくると、双方が幸福感を得られ、良い関係が築けると思う。 とはいえ、無条件で貢献するのではなく、相手の反応や状況を観察し、無理なく続けられる範囲で行うことが重要である。 貢献を控えるべき相手 一方で、自己中心的だったり、貢献を当然と思うような相手には、貢献は控えるべきである。 こうした相手には感謝されることもなく、結果的に自分が疲れてしまう。 このような人とは適度な距離を保ち、自分の心を守ることが大切である。 自分のために貢献する 自分のために他人に貢献する、という考え方も大事である。 見返りの有無にかかわらず、最終的に自分にプラスになるような行動を選ぶことが、良好な人間関係を築くための鍵になると思う。 感謝されないことがあっても、それを自己満足と受け入れることで、長期的な幸福につながるのではないのだろうか。 ...